La orden de zarpar

Fecha:

Fuente:

Autor:

Enero, 1994. Había vivido tardes de lluvia e insomnio; mediodías entre el polvo de libros y viejas páginas en archivos olvidados; viajes por carreteras bajo el sol de esas horas ardientes, aburridos o con olor a pólvora, el tedio colándose por las hendijas del alma o la calma tenue y frágil como de agudo silencio soplando en la brisa a pleno rostro; tardes lúcidas y tardes inconformes, algunas habladoras y fecundas, otras como enmudecidas en medio de su pereza y lentitud enfermizas por sobre los tipos de la máquina de escribir, tardes grises como las de Sindo Garay y tardes azules… pero en realidad faltaba en mi memoria una tarde sin tiempo, despojada de pasado y presente, cerca de la leyenda.

Escribo de madrugada bajo la opaca luz de una bombilla. Recién termina el día. El olor a hierba mojada de rocío penetra por las ventanas abiertas a la noche. Tengo la certeza de que debo hacerlo con prontitud. En corto tiempo puedo llegar a pensar que el encuentro ha sido solo fruto de mi imaginación.

Esta tarde avisaron al diario «Alguien te esperará en el túnel» me aseguró una voz del otro lado del auricular, sin especificar nada más, solo preguntando si era posible estar allí en breves minutos y si tenía en ese momento, algún ejemplar del libro que había escrito.

Pocos días antes había dedicado uno al jefe de la expedición: «Las palabras pueden obrar el milagro de la proximidad.

Quiero aprovecharlas esta vez para un cálido abrazo».

Deseaba que esa frase en el umbral del libro, estuviera distanciada de toda formalidad y grandilocuencia: Quería transmitir un afectuoso y sincero abrazo de manera sencilla –lo más sencilla posible– y mientras subía los escalones de la entrada, sentía que algo tenían que ver en todo aquello las palabras propiciadoras de encuentros.

El despacho parecía estar a la sombra de un árbol. La luz apenas penetraba por los ventanales de cristal, afianzando esa sensación de los espacios sin configuración temporal. Tal vez alguien habituado reconozca las horas del día por los matices del reflejo de la luz en los objetos sobre el escritorio, las paredes de ladrillo color ocre, o la transparencia del aire en la habitación. Recuerdo a Fidel en ese ambiente, quizás como el roble que daba sombra a cuanto lo rodeaba, con toda su historia sobre los hombros, enfundado en el traje de campaña guerrillera, la gorra puesta bajo techo. Le veo avanzar despacio, con una solemnidad propia de cada minuto de su vida. Extendiendo la mano en el saludo, se acerca y me da un beso. Me pierdo en su abrazo tibio y abarcador. Sé bien que no es su estatura ni su apariencia lo que más me impresiona. Soy como un viajero de paso, el tren se detiene en una estación en el camino, y converso con alguien que se quedará para siempre. Sus vivencias desbordaban el asombro. Respira despacio, habla bajo y mira limpia y directamente a los ojos. Para mí es difícil, me descubro torpe. Siempre pensé que en circunstancias como esta tendría que hallar qué hacer con las manos y la mirada para no delatar mi nerviosismo. Acaricio la portada del libro que descansa en mi regazo, mientras observo atentamente a este hombre que tengo frente a mí, para no dejar escapar cada gesto suyo y conocerle en esas pequeñas cosas o deslices que exponen a la vista de otros, el pensamiento, las costumbres y la vida cotidiana, sin los atavíos de la responsabilidad pública y las formalidades del protocolo.

Me invita a sentarnos uno frente a otro y me dice parsimonioso que soy la culpable de que no haya dormido durante la noche del viernes. Me quedo sin palabras. Por un momento me asalta la duda. Tal vez cometí algún error histórico al escribir el libro. ¡Es tan difícil volver al pasado y serle fiel en todos los detalles! Pero afortunadamente me vuelve el alma al cuerpo, cuando asegura que leyó toda la noche, desde la primera hasta la última página.

Le imagino con los espejuelos ajustados a la vista, atento a la escritura pequeña, bajo la luz de una lámpara de noche, o tal vez reclinado en una butaca, absorto en la lectura de una crónica que es una expedición en medio de un temporal, y le trae a la memoria otros tiempos.

–000–

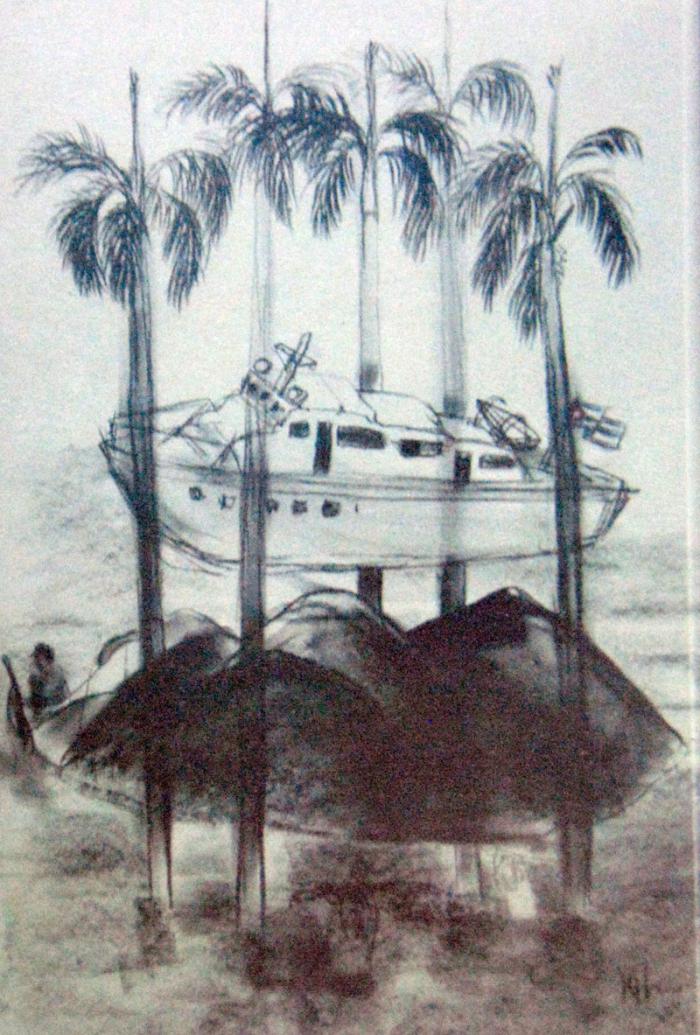

Aunque no revela a los demás sus inquietudes, no pocas preocupaciones lo ocupan. Diseñó cada paso y dibujó en la imaginación hasta los más mínimos detalles. Aun así tiene preguntas sin respuestas. Únicamente el curso de los acontecimientos podrá esclarecerlas. Quizás los otros no noten su impaciente serenidad al impartir las instrucciones; pero íntimamente no puede evitarla. Siente que el pequeño yate es el mejor barco del mundo, y que resta muy poco tiempo para emprender el viaje. El cielo está encapotado como si fueran a desbordarse todas las nubes.

Ahora cuando está a punto de dejar atrás la tierra mexicana recuerda el día que arribó en avión al país, con pasaporte de turista en el bolsillo y apenas equipaje. Al principio permaneció en un pequeño cuarto contiguo a la casa de María Antonia, donde la seguridad era muy precaria. Por esa razón decidió trasladarse continuamente de uno a otro lugar; pero nunca muy lejos de allí. Entonces aún no era invierno y el tiempo pasaba precipitadamente; parecía como si volara en aquellos días a la mitad de 1955, cuando había tanto por hacer: establecer los primeros contactos, escribir y agrupar a los hombres en el exilio, preparar la expedición… sus pensamientos retornan a la realidad…

Inquietas por la brisa leve las aguas del río bambolean el yate junto al quejumbroso tablón. Se ajusta las gafas de carey y consulta la hora. Todavía falta un grupo numeroso por llegar a la rivera del Tuxpan que permanece en calma, aunque los partes anuncian temporal en el Golfo. No pocos obstáculos sorteó para llegar hasta aquí.

Los meses que deja atrás tienen la impronta de lo difícil, de lo que en apariencia puede resultar imposible. Durante el exilio que concluye esta noche, la escasez de fondos, el rigor de los entrenamientos, las dificultades para comprar y ocultar las armas, mantener el vínculo natural del grupo en México con la Isla, y para conseguir un medio de transporte en que realizar el viaje, le mantuvieron casi en desvelo permanente. De entonces recuerda los entrenamientos, en el campo de tiro Los Gamitos, donde comprobaban la graduación exacta de los fusiles al disparar a una cuarta de la rodilla del Coreano, uno de los entrenadores mexicanos a quien llamaban así porque era veterano de la guerra de ese país. El Coreano propuso un día tirar a la altura de sus rodillas separadas; pero él nunca lo permitió. A Marta López la recuerda enamorada de Aldama. Era un amor que tenía que vivir –como ellos mismos– casi en la clandestinidad, compartiendo las prácticas de tiro, los riesgos, las reuniones y los sobresaltos de una lucha discreta, callada.

Como si fueran pocas las circunstancias adversas, tuvo que ingeniárselas también para eludir con eficacia los servicios de inteligencia del régimen batistiano. Entonces tenía indicios que le hacían desconfiar de Evaristo Venereo, un hombre del que no tuvieron más noticias luego de las detenciones. A principios de 1956 había recibido informes sobre planes de atentado a su persona. Con su encarcelación y la de sus compañeros, el peligro de no poder realizar la expedición en 1956, como estaba prometido, se convirtió en una realidad latente. Para él, cumplir la palabra empeñada tenía un valor inestimable, pues la promesa expresada en el Palm Garden de Nueva York pretendía levantar la moral de la gente que estaba descreída y frustrada.

Luego la deserción de un hombre en el campamento de Abasolo, alguien que conocía importantes secretos, convirtió en una cuestión vital salir de Tuxpan en el momento programado: la noche del 24 al 25 de noviembre. Siempre agradecerá al General Lázaro Cárdenas por interceder en su favor para que le pusieran en libertad meses antes. Solo así pudo concluir la preparación de esta madrugada sin olvido.

Pasada la medianoche ya están todos y en la ciudad quedan muy pocas luces encendidas. Consulta nuevamente el reloj y sube a cubierta. Da la orden de zarpar, indica poner en marcha un solo motor para que la embarcación se incline hacia la izquierda y se distancie del espigón donde siempre hay una guardia costera. No se puede hablar ni fumar. El breve destello de un cigarrillo podría echarlo todo a perder. Él va en la parte superior del barco, atento a un horizonte que apenas se vislumbra y avizora más allá del mar.

Poco después se reconoce entre los pocos que no están mareados. La mayor parte de los hombres están volteados sobre sí mismos por las náuseas y los vómitos, nada habituados siquiera a un leve movimiento de las olas y esta es una noche de tormenta, un mareo universal.

Las tablas resecas dejaron pasar el agua que se filtra copiosamente por entre las uniones del maderamen como si se tratara de una lluvia pertinaz y ligera, que de tanto repetirse durante horas, termina por inundar las calles de una ciudad sin alcantarillados.

Hay que hallar los medicamentos para aliviar a los que vomitan una y otra vez sin remedio. El jefe de la expedición comprueba desconcertado que las tabletas que buscan con premura están precisamente bajo el armamento. A esas alturas ya conoce que la velocidad es mucho menor a la calculada en las apacibles aguas del río. Se molesta consigo mismo, y maldice su ingenuidad poco previsora.

Ha estado observándole casi todo el tiempo. Desde que conoció al médico argentino tuvo la seguridad de que se trataba de un hombre excepcional que conjugaba una erudición apreciable con una profunda sensibilidad humana y una especial disposición romántica para la vida. No tenía más que verle y escucharle para saberlo.

Como pocos conocían la fecha, la hora y lugar de la partida, Che tampoco sabía y no trajo consigo el inhalador. Viéndole soportar en silencio el asma persistente y apagada en un susurro del pecho, le admira más aún. Transcurrirán los años y él reconocerá en la falta del inhalador en los momentos más difíciles, como un destino trágico de Che. Recordará los primeros meses de la Sierra cuando tuvieron que llevarle a un lugar seguro después de un ataque del ejército contra las fuerzas guerrilleras, porque caminar le era ya imposible al argentino, agotadas las reservas de adrenalina. En el sitio conocido como Purgatorio le dejaron a buen recaudo con un escolta joven y nervioso. Luego continuaron la marcha por un camino fangoso hacia las Minas de Frío en lo alto de la Maestra para dejar intencionalmente visibles huellas, confundir y alejar de allí a los soldados del ejército de Batista. En Bolivia volvió a faltarle a Che el inhalador y volvieron a repetirse sus sufrimientos como si se empozara en sus pulmones toda la humedad de la selva y la altura de los cerros desolados.

Día de sol en el golfo el 27 de noviembre, recuerda que es la fecha señalada para poner los telegramas en México. Nunca estuvo muy de acuerdo con emitir el aviso, pues significaba correr un gran riesgo. Finalmente accedió. De esa forma Frank y Celia estarían al tanto de la expedición y podían cumplir lo acordado. Indicó esperar la confirmación del desembarco para iniciar las acciones; pero ahora le preocupa que en Cuba esperan eso ocurra en la fecha indicada, lo cual será virtualmente imposible, y no dos días después por el atraso del Granma.

La sed les hostiga a todos como un fantasma que da vueltas en la cabeza y dibuja y desdibuja en la imaginación un vaso de agua. El hambre es una agobiante sensación de inquietud, como una incertidumbre interminable en la boca del estómago.

El clima había mejorado ostensiblemente desde la salida de Tuxpan y ahora prioriza la preparación de las armas. Su tarea es agotadora sobre todo porque el movimiento del barco y la brisa entorpecen la exactitud de la mirada en una labor tan minuciosa. Debe fijar la vista con cuidado y calcular en unos 20 metros el alcance de los fusiles para una distancia de 600 metros. La operación debe tener en cuenta las marcas de fabricación de las armas: belgas, suecas, norteamericanas…

Se ajusta las gafas y continúa. Como experimentado tirador sabe muy bien que si la graduación de las mirillas es correcta podrá ahorrar por esa vía cientos de disparos, lo cual es decisivo de acuerdo con las municiones y el arsenal de que disponen para la guerra.

Afronta un momento particularmente dramático durante la travesía, cuando Roque cae al mar y él decide buscarle, aunque eso implique llegar casi en pleno día a la costa.

La escasa pericia de los navegantes pierde el rumbo del yate en tres ocasiones en el momento crítico del desembarco. Retroceden tres veces para encontrarlo; pero a la tercera vez se ordena el desembarco.

La franja de litoral es el horizonte inmediato al amanecer del 2 de diciembre de 1956. Apenas queda combustible suficiente para llegar y la neblina va disipándose con el clarear del día. Analiza las circunstancias y concluye que la única alternativa es desembarcar por allí mismo. Toma esa decisión en un lugar alejado de la playa por donde el mangle y los espinos enredan el monte. El primero en tirarse al agua es René Rodríguez. Después él. Se hunde en el fango por su propio peso y el de la mochila, las municiones y las armas. Cuando llega a la orilla comienza la agotadora marcha que demorará alrededor de dos horas, en un serio inconveniente para el curso de los acontecimientos. Está consciente de ello y apura el paso. Primero se extraviará el grupo de Juan Manuel Márquez, luego, ya en casa de un campesino a lo largo de la ruta, vuelven a reagruparse los 82 hombres en un momento de gran alegría.

–000–

Una sonrisa feliz se le dibuja en el rostro al recordar aquel instante. Absorta, escuché sus evocaciones, como quien tiene la oportunidad única de leer un libro inédito, repasar la letra manuscrita y asomarse a los dibujos como grabados originales y desnudos del olor de las imprentas, sin olvidar su delicadeza al satisfacer mi curiosidad en aquellos aspectos que desconocía de esa etapa de la lucha y que solo él podía responder.

Me pregunta por los amores de Marta y Aldama, que no están en el libro: «Tú que defiendes tanto el amor, no los mencionas en el libro». Habla del temporal del año pasado cuando el barco de la juventud regresaba para reeditar la Aventura del Siglo, como llamó el Che Guevara a la expedición de 1956. Dice Fidel que el de esta vez fue peor, y asegura que el Granma no habría resistido una tempestad parecida.

Mientras interrumpe la conversación brevemente para responder el teléfono y entablar una encendida polémica en sus obligaciones de estadista, descubro, en el armario tras el escritorio, la sorprendente diversidad en los títulos de los libros que seguramente consulta con mayor frecuencia. Hay una edición muy fina de las Obras Completas de José Martí, volúmenes sobre agricultura y ciencias, y colecciones de poesía y teatro, de Ibsen y García Lorca, por ejemplo. Hay también dedicado un espacio considerable a los textos de historia y política. Comparten este lugar objetos pequeños, como estatuillas de hueso de algún país del Asia Oriental, y potes de porcelana de colores suaves, como el silencio.

Durante la discusión hace observaciones a un documento que le han entregado a su consideración y aguda mirada, escucha la opinión y luego convence a su interlocutor con una explicación exhaustiva de su manera de ver las cosas.

Sobre la mesa, en el lugar donde habitualmente escribe sus ideas o firma papeles oficiales, hay una carpeta de piel para trazar sin dificultad su letra de rasgos prominentes, files abultados y lapiceros junto a un cristal lleno de caramelos.

Recibe a sus visitas allí mismo o en un rincón de la habitación, en una pequeña y acogedora sala de estar, junto al Camilo entrañable que mira desde la cercanía de un óleo.

Mientras atiende al teléfono se quita la gorra y peina varias veces con la mano el pelo blanco. Mantiene la mirada fija para ver si uno es capaz de sostener ese desafío. Luego vuelve a lo que hablábamos y duda del dato que aparece en el libro sobre la extensión del yate.

No podría decir que sostuve con él una entrevista, porque en realidad fue él quien hizo la mayor parte del tiempo las preguntas, en una conversación familiar y cercana.

Transcurridas casi dos horas nos despedimos. Al separarnos le confesé: «cuando dediqué el libro escribí que las palabras podían obrar el milagro de la proximidad. Después de este encuentro le digo que fue usted quien obró el milagro».

Nota: Este trabajo fue originalmente publicado por nuestro diario, en la edición especial del 2 de diciembre de 1994.