LA STRATÉGIE DE LA MONCADA: Entretien avec la télévision suédoise

Autor:

CUBA Internacional offre pour la première fois une vaste sélection des conversations durant lesquelles Fidel raconte son évolution politique et apporte des précisions intéressantes sur les actions historiques dont il a été le promoteur et le conducteur, dans le cadre d’une tournée dans la province d’Oriente où se déroulèrent, plus de vingt ans avant, les faits qui donnèrent naissance à la Révolution. Fidel parle longuement – dans l’ancienne caserne Moncada, sur la plage Las Coloradas, sur le pic Turquino et l’ancien P.C. de La Plata, dans la Sierra Maestra – aux journalistes qui filment pour la télévision sudéoise. On trouvera ci-dessous les fragments les plus importants de ces conversations par lesquels notre revue ouvre l’année du vingt-cinquième anniversaire de l’attaque de la caserne Moncada.

I. LES ORIGINES

PAR SA CONSCIENCE, L’HOMME PEUT S’AFFRANCHIR DE SES ORIGINES DE CLASSE

Journaliste. Comandante, vous nous avez parlé hier à la ferme Siboney de votre formation idéologique, de votre évolution idéologique et politique à l’Université. Je voudrais vous poser une question sur une époque antérieure : comment êtes-vous passé de ce genre d’éducation que vous avez reçue dans ce genre de famille à votre évolution idéologique ? Vous avez employé une image très forte, très vivante : que l’éducation bourgeoise est comme une meule qui peut quasiment vous triturer à jamais sur le plan mental. Ça m’a beaucoup frappé, et j’aimerais bien vous interroger là-dessus…

Fidel Castro. En fait, mes origines… Je nais au sein d’une famille de propriétaires terriens, mais je n’avais pas derrière moi une lignée de ce genre. Qu’est-ce que je veux dire par là ? Mon père était un paysan espagnol provenant d’une famille très modeste qui est venu à Cuba comme immigrant au début du siècle.

Il commence à travailler dans des conditions difficiles. C’est quelqu’un d’entreprenant ; il s’est distingué, il a fini par occuper une certaine position dirigeante en matière de travail au début du siècle ; il a accumulé de l’argent et il a acheté des terres. Autrement dit, il a eu de la réussite dans les affaires et il a fini par devenir propriétaire d’une certaine quantité de terres, environ mille hectares si j’ai bonne mémoire. Ce qui n’était pas très difficile aux premiers temps de la République. Après, il en a loué d’autres. Je suis donc né dans une famille qu’on pourrait qualifier de propriétaire terrien.

Par ailleurs, ma mère était une paysanne très humble, très pauvre. Voilà pourquoi il n’existait pas dans ma famille de traditions oligarchiques, pour ainsi dire. Mais, objectivement, notre position sociale était toutefois à l’époque celle d’une famille qui avait des ressources économiques relativement abondantes. Elle était propriétaire de terres et avait tout le confort, pour ainsi dire, et les privilèges propres d’une famille de propriétaire terrien dans notre pays.

Dans l’enfance

Mon éducation dans les premières années, dans les premiers mois, pourrait-on presque dire… J’apprends à lire et à écrire à la petite école publique de l’endroit où je suis né, en pleine campagne. Ensuite, on m’a envoyé à Santiago de Cuba quand j’avais à peine cinq ou six ans. J’ai souffert, j’ai eu faim. Oui, j’ai eu faim bien que ma famille ait versé une pension aux gens chez lesquels j’étais hébergé. Pour toute une série de circonstances, nous étions un groupe relativement nombreux de gamins, et nous avons souffert.

Journaliste. Autrement dit, vous n’avez pas eu une enfance vraiment privilégiée.

Fidel. Quand j’étais chez moi, oui ; quand on m’a envoyé à Santiago de Cuba, non. Je peux dire, littéralement, que j’ai eu faim, que j’étais pratiquement nu-pieds, que je devais coudre moi-même mes chaussures quand ils s’abîmaient.

Journaliste. Ce qui explique bien des choses.

Fidel. Je suis resté dans cette situation un peu plus d’un an. On peut dire qu’à cette occasion-là j’ai connu la pauvreté.

Est-ce que ça a pu influer sur moi ? Vrai, je ne sais pas, je ne peux l’assurer.

Après ça, on m’a inscrit dans une école privée de Santiago de Cuba, dirigée par un ordre religieux, les frères des Ecoles chrétiennes . J’y ai passé à peu près cinq années scolaires. Après, on m’a envoyé chez les jésuites. J’ai donc fait le primaire et le secondaire dans des écoles de ce genre, des écoles pour familles relativement privilégiées.

Mais des facteurs ont contribué à développer en moi un certain esprit de rébellion. Je me suis rebellé, pourrait-on dire, contre les conditions injustes que m’imposait cette famille où l’on m’a envoyé quand j’avais cinq ans. Dans les écoles où l’0n m’a inscrit ensuite, j’avais aussi des poussées de rébellion contre certaines injustices que je voyais. On peut dire que, dans mon enfance, j’ai eu à trois reprises la sensation de choses qui me semblaient injustes et qui ont stimulé en moi un sentiment de rébellion. Ces facteurs ont peut-être contribué à développer en moi un caractère relativement rebelle, qui a pu se manifester plus tard.

Pendant les congés scolaires, j’avais des relations sociales avec les enfants très pauvres de l’endroit où je vivais.

Journaliste. Comandante, pourriez-vous développer ce point ?

Fidel. Malgré la situation économique de ma famille, j’ai toujours eu, dans la campagne où je suis né, des relations avec les familles les plus humbles, parce qu’il n’y avait pas de traditions aristocratiques dans la mienne. Ce que j’ai vécu durant mon enfance et mon adolescence m’a poussé plus d’une fois à m’opposer et à me soulever contre des choses que j’estimais injustes. De plus, la formation que j’ai reçue dans ces écoles privées impliquait la primauté de certains principes de rectitude.

De toute façon, j’ai sans doute acquis durant toute cette période de ma vie un certain caractère, un certain esprit, mais aucune conscience politique, en revanche. La conscience politique qui m’a aidé à interpréter la vie, le monde, la société et l’histoire, je l’ai acquise à l’Université. Surtout quand je suis entré en contact avec la littérature marxiste qui a exercé sur moi une influence extraordinaire et qui m’a aidé à comprendre les choses que je n’aurais jamais comprises sans ça.

Je peux donc dire que j’ai acquis une conscience politique par l’étude, par l’analyse, par l’observation ; non par origine de classe. Mais je ne crois pas du tout que l’origine de classe soit un facteur insurmontable. Je crois que par la conscience, l’homme peut s’affranchir de son origine de classe.

Durant la bataille des étudiants pour récupérer la cloche historique de La Demajagua, en 1948.

II. LA MONCADA

DE LA CASERNE À LA MONTAGNE

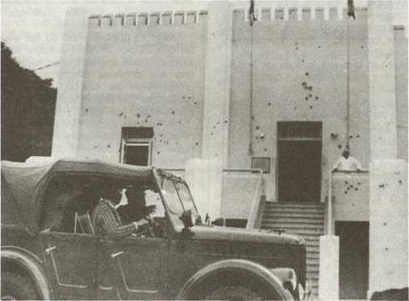

Nous avons choisi cet endroit-ci parce que nous devions disposer d’un point pour concentrer nos forces avant l’attaque de la Moncada. Nous avons étudié les différentes directions, et nous avons fini par découvrir cette maison avec un petit lopin de terrain en location. Après avoir analysé tous les facteurs, nous avons choisi cet endroit qui se trouvait à relativement peu de kilomètres de la caserne sur une route assez droite.

Nous avons loué la maison, mais il fallait chercher quelque chose pour nous masquer. Nous avons donc simulé une ferme avicole. C’est pour ça que vous pouvez voir encore certaines de ces installations qui ressemblent à des installations d’aviculture, mais qui servaient en réalité à camoufler nos voitures. Nous l’avons donc louée quelques mois avant. Nous y avons préparé un certain nombre de choses sous prétexte de ferme avicole.

Journaliste. Je crois savoir qu’un des militaires de Batista vivait tout près, ce qui diminuait les soupçons d’une certaine manière.

Fidel. C’est possible. Mais ça n’a pas été le facteur principal. Le facteur principal, c’est qu’elle était isolée, qu’elle se trouvait sur la route qui conduisait directement aux abords de la caserne et qu’elle était en plus disponible, car il n’était pas facile d’en trouver une.

Donc, cette maison a servi d’abord à concentrer les armes et ensuite à concentrer le personnel. Ce qu’il fallait faire de manière clandestine et donc prendre toutes les mesures requises. Un paysan vivait en face. Nous sommes devenus amis, mais il n’a jamais soupçonné que cette maison visait des objectifs révolutionnaires. Il n’y avait qu’un seul compagnon du Mouvement qui vivait à Santiago de Cuba, parce que nous ne voulions pas recruter du personnel sur place pour éviter les risques d’indiscrétion. Nous avions donc ici un seul cadre qui a contribué à la location de la maison ; ensuite, un des chefs du Mouvement est venu s’installer à Santiago. Nous avons concentré les armes ici pendant plusieurs semaines.

Journaliste. Mais aucun des assaillants n’a su le vrai objectif jusqu’au dernier moment.

Fidel. Non. La direction du Mouvement, oui, trois compagnons qui constituaient en quelque sorte l’exécutif. Et le compagnon de Santiago avait aussi une idée de l’objectif, puisqu’il avait reçu des instructions de surveiller la caserne, de faire une exploration.

Journaliste. C’est d’ici que sont parties les voitures pour l’attaque de la caserne.

Fidel. Oui, d’ici. C’est ici aussi que les armes étaient concentrées. Le 26 juillet tombait un dimanche, et les gens se sont concentrés ici à partir du samedi.

Journaliste. Et le trajet est plus ou moins pareil ?

Fidel. Le trajet est de plusieurs kilomètres, mais je ne rappelle pas exactement combien. Cette route débouche sur une avenue, et l’avenue sur la caserne, et tactiquement c’était le meilleur endroit pour cette opération. Et tout ça était camouflé ici sous prétexte de création d’une ferme avicole. Et de fait, tout le monde a cru qu’il s’agissait d’une ferme avicole, en tout cas les quelques voisins qui vivaient en face. Le voisin d’en face est en fait toujours le même. Il avait des manguiers… Je ne sais s’il en a planté d’autres ensuite. En tout cas, c’était l’ambiance de la maison.

Journaliste. Mais vous n’avez fait aucun entraînement ici, vous vous êtes seulement concentrés…

Fidel. Ici, on ne pouvait pas faire d’entraînements, c’était trop risqué. L’entraînement, nous l’avons fait à La Havane. Ici, on a seulement accumulé les armes, et une seule personne de Santiago de Cuba connaissait cette maison. Bien que Santiago de Cuba ait toujours été une ville très rebelle, très révolutionnaire, nous n’avons recruté personne de Santiago par mesure de discrétion au sujet du plan.

Journaliste. Et pourtant, une des choses les plus admirables du Mouvement, ce que reflète maintenant l’histoire, c’est comment vous avez pu maintenir une organisation clandestine aussi vaste sous un régime aussi répressif.

Fidel. C’était vraiment très difficile, car les révolutionnaires à cette époque n’avaient pas d’organisation, n’avaient pas d’expérience militaire.

Journaliste. Mais le Mouvement, oui…

Fidel. Euh, nous… Beaucoup de gens s’organisaient à l’époque. Notre groupe a recruté, je crois, plus de combattants que toutes les autres organisations. Et puis, c’était un groupe très discret, non seulement par la qualité de ses membres, mais sa méthode d’organisation. Nous étions organisés en cellules. Aucune cellule n’avait de contact avec une autre. Le groupe de direction était très fiable et nous maintenions les règles de la clandestinité. Car il y avait beaucoup de révolutionnaires à l’époque, mais ils parlaient, ils conversaient, ils étaient indiscrets. Presque tout ce qui se faisait alors contre Batista se savait.

Journaliste. Et toutes ces importations d’armes par les gens de Prío et tout ce qui se faisait…

Fidel. Oui, ceux de Prío avaient de l’argent et nous, nous n’en avions pas. Ils avaient des armes, et nous, nous n’en avions pas. Nous devions faire les choses avec beaucoup de discrétion. Eux, ils faisaient de la propagande avec leurs armes. Ils faisaient de la politique avec, pourrait-on dire.

Journaliste. Et vous n’avez pas pu obtenir certaines de ces armes ?

Fidel. En fait, nous avons essayé d’en obtenir un peu. Nous avions infiltré dans leur organisation environ trois cents soixante des nôtres afin de tenter d’obtenir les armes, mais il faut croire que notre objectif était trop ambitieux et à un moment donné ils ont eu des soupçons.

Journaliste. Mais toutes les découvertes d’armes que faisait la police de Batista à l’époque étaient…

Fidel. C’étaient des armes à eux, de l’ancien gouvernement qui avait beaucoup d’argent parce qu’il avait beaucoup volé.

Journaliste. Mais c’étaient des armes déposées par eux-mêmes à certaines occasions, par la police, des paquets…

Fidel. Non, je ne crois pas. Les dirigeants des partis politiques traditionnels et du gouvernement qui était au pouvoir et qui avait été délogé par Batista avaient beaucoup d’argent. Ils ont acheté des armes et ils ont pu les introduire dans le pays par différents procédés assez ingénieux. Ils n’avaient pas de masses, ils n’avaient pas de combattants ; ils avaient de l’argent, ils avaient des armes, mais ils n’avaient pas d’hommes. Et ils s’efforçaient de recruter des gens du peuple. Et à cette époque nous nous efforcions, nous, d’infiltrer des gens à nous dans leur organisation pour prendre leurs armes.

Journaliste. Mais le Mouvement, lui, avait déjà pas mal d’effectifs à l’époque…

Fidel. Nous sommes arrivés à entraîner plus d’un millier d’hommes, environ mille deux cents.

Journaliste. Mais, à part les gens entraînés, l’organisation était assez vaste ?

Fidel. Non, elle n’était pas si vaste, bien que sa base, oui, en raison de l’opposition et de la haine au régime de Batista. Mais les militants, les hommes organisés et entraînés ont fini par atteindre environ mille deux cents, parce qu’il existait une opposition assez généralisée au régime de Batista. Beaucoup d’entre eux provenaient du Parti orthodoxe , mais c’étaient des gens d’0rigine très humble, et l’organisation se situait en marge des partis politiques. J’ai choisi les militants surtout parmi les secteurs modestes du peuple, parmi les opposants à Batista.

Journaliste. Mais je crois savoir que beaucoup de militants du Mouvement provenaient du Parti orthodoxe…

Fidel. Ils provenaient du Parti orthodoxe parce que c’était un parti populaire à fort ascendant dans le peuple, mais un peu hétérogène. Le Parti orthodoxe se composait essentiellement de petites gens, d’ouvriers, de paysans, de gens de la petite bourgeoisie, mais à l’époque la direction du Parti était aux mains de la classe dominante, vraiment.

Fidel fait face au chef de la police durant l’un des nombreux affrontements des étudiants aux forces répressives (1er novembre 1950, rue San Lázaro).

Journaliste. Et la jeunesse du Parti où vous militiez…

Fidel. Il existait une jeunesse combative, mais les dirigeants officiels du Parti étaient plus ou moins compromis, je ne vais pas dire sur une position de classe, mais avec le système, pour ainsi dire. J’organise la jeunesse de ce Parti, mais en marge du Parti officiel. J’ai travaillé à la base avec les jeunes, surtout ceux des couches modestes du peuple. Il n’y avait pas de dirigeants officiels de ce parti dans notre organisation.

Journaliste. Vous avez fait un travail politique, idéologique…

Fidel. Oui, un travail politico-idéologique.

Journaliste. Mais on ne parlait pas encore à l’époque d’idées socialistes.

Fidel. On ne parlait pas encore de socialisme à l’époque. L’objectif clef du peuple, à l’époque, était, pourrait-on dire, le renversement de Batista. Mais l’origine sociale de tous ces gens que nous avons recrutés favorisait l’endoctrinement politique. Le petit groupe qui a travaillé à l’organisation du Mouvement, en tout cas, avait des idées très avancées. Nous avions des cours de marxisme. Et nous, du groupe dirigeant, nous avions étudié le marxisme durant toute cette période. On peut dire que les principaux dirigeants de l’organisation étaient déjà marxistes à cette époque.

SELON UNE CONCEPTION MARXISTE

Journaliste. Après la mort ou plutôt le suicide de Chibás, l’écart s’est creusé entre les dirigeants du Parti et la jeunesse…

Fidel. Je peux dire ce qui suit : Chibás était un leader charismatique, très appuyé par le peuple, mais il ne se caractérisait pas par un programme de réformes sociales profondes. Son programme se circonscrivait à l’époque à quelques mesures de type nationaliste face aux monopoles yankees et surtout contre la corruption administrative, contre le vol. C’était un programme constitutionnaliste, en faveur de la décence publique. Le programme de Chibás était loin d’être un programme socialiste.

A cette époque, son programme répondait aux aspirations de la petite bourgeoisie qui avait déjà des contradictions avec l’impérialisme, qui était lésée par la surexploitation des monopoles existant dans le pays, et son principal drapeau était la lutte contre la corruption publique, contre le vol, contre la malversation. Mais il y avait une gauche dans la masse du parti. Nous étions, pour ainsi dire, la gauche de ce parti. Elle n’était pas non plus très nombreuse, mais elle était formée de compagnons provenant de l’Université et qui avaient pu y entrer en contact avec les idées socialistes, avec le marxisme-léninisme et qui avaient acquis déjà une conscience politique bien plus avancée.

A la mort de Chibás, il existait donc un grand parti de masse sans direction. Ou plutôt avec une direction réformiste. Et dans cette masse il y avait déjà un groupe, le nôtre, qui avait des idées bien plus avancées. Bref, à la fin de mes études universitaires, j’avais déjà une conception marxiste de la politique. Ce sont mes contacts avec les idées marxistes à l’Université qui m’ont fait acquérir une conscience révolutionnaire. Dès lors, toute la stratégie que j’ai élaborée sur le plan politique s’inscrivait dans une conception marxiste.

Au moment du coup d’État du 10 mars 1952, j’avais déjà une formation marxiste. Mais la situation du pays était alors la suivante : le parti qui possédait la base la plus populaire est mal dirigé, n’avait pas de direction. Mais, dès avant le coup d’État, j’avais déjà une idée révolutionnaire pratique, concrète.

Journaliste. Et le Parti socialiste populaire , avait-il mis au point une stratégie ?

Fidel. Le Parti socialiste était petit, relativement petit ; pour l’Amérique latine, c’était un grand parti, mais il était très isolé. Les circonstances de l’époque, le maccarthysme, l’anticommunisme étaient parvenus, pour ainsi dire, à bloquer le Parti communiste. Je n’étais pas militant du Parti communiste, parce que, par mon éducation, mon origine de classe… C’est quand j’entre à l’Université que je commence à acquérir une conscience révolutionnaire, mais j’étais déjà situé à l’époque dans un parti qui n’était pas un parti marxiste, mais un parti populiste, en quelque sorte. Je constate toutefois que ce parti-là possède une grande force politique de masse, et c’est alors que je commence à élaborer une stratégie pour conduire ces masses vers une position révolutionnaire dès avant le coup d’État du 1o mars 1952. J’avais déjà une idée claire : que la révolution, il faut la faire en prenant le pouvoir, et que le pouvoir, il faut le prendre révolutionnairement. Dès avant le coup d’État, j’en étais convaincu.

Bien entendu, avant le coup d’État, la stratégie que j’avais élaborée personnellement était en accord avec ces circonstances, avec une époque politique, parlementaire. Les premières idées d’une révolution, je les conçois même au sein du parlement. Je ne pensais pas faire la révolution à travers le parlement, mais l’utiliser pour proposer un programme révolutionnaire.

Journaliste. C’est pour ça que vous vous êtes présenté ?

Fidel. Je pensais justement utiliser le parlement pour proposer un programme révolutionnaire, mobiliser les masses autour de ce programme et marcher à la prise du pouvoir révolutionnaire. Dès avant le 10 mars, je ne pense plus aux voies conventionnelles, aux voies constitutionnelles.

Avec Ñico López et Abel Santamaría (à sa droite) et d’autres jeunes (José Luis Tasende, debout à l’extréme droite ; Ernesto Tizol, accroupi à droite) qui participeront à l’attaque de la caserne Moncada.

Mais quand le coup d’État se produit, je dois modifier toute cette stratégie. Plus besoin de penser aux voies constitutionnelles…

Journaliste. Mais le 10 mars a lieu pas tant pour empêcher une révolution que pour empêcher l’arrivée au pouvoir du réformisme, ou d’un parti plus ou moins progressiste, ou… ?

Fidel. Il me semble que le 10 mars a lieu pour empêcher la victoire d’un parti progressiste à Cuba, non d’un parti révolutionnaire. C’est un fait. Il s’agit d’empêcher un mouvement progressiste, mais on peut dire, d’un point de vue historique, qu’on a créé par là les conditions de production d’un mouvement révolutionnaire. Mais, dans les conditions cubaines, je crois qu’il était possible de promouvoir une révolution même avant le 10 mars.

Avant le 10 mars, j’étais déjà communiste, mais le peuple, lui, ne l’était pas, la grande masse ne répondait pas encore à une pensée politique radicale ; la grande masse répondait alors à une pensée politique progressiste, réformiste, mais pas encore à une pensée communiste.

Journaliste. Et puis, le problème de l’anticommunisme, du maccarthysme influait là-dessus.

Fidel. Beaucoup, beaucoup, parce que nous étions une colonie économique et idéologique des États-Unis. Mais j’ai pris conscience à l’Université.

ARMES À CRÉDIT

Journaliste. Comandante, c’est exactement ici que vous êtes montés en voiture ?

Fidel. Il y a par là un puits où nous gardions les armes. Nos armes, nous les avions achetées dans des armureries, c’étaient des armes de chasse, des fusils calibre 22, des carabines de chasse au canard, aux pigeons. Ce n’étaient pas des armes inoffensives, car nous avions acheté des cartouches non pour chasser le canard, mais pour chasser le cerf, le sanglier. Autrement dit, ce n’étaient pas des armes inoffensives.

Mais Batista se sentait si sûr dans son pouvoir militaire que les armureries et les magasins d’armes fonctionnaient normalement.

Journaliste. Mais elles ne vendaient pas d’armes de guerre.

Fidel. Non, pas d’armes de guerre. Mais nous pouvions du moins acheter quelques armes efficaces, et les acheter légalement. Nous avions des compagnons qui se déguisaient en bourgeois pratiquant la chasse, qui avaient les permis correspondants.

Nous avons été si efficaces que les marchands d’armes nous faisaient même crédit, et que nous avons acheté comme ça presque toutes les dernières armes.

Journaliste. Et vous les avez mises dans un puits ici.

Fidel. Le plus gros est arrivé ici la veille, le vendredi. C’est ce jour-là que nous avons acheté la plupart des armes et que nous les avons transportées en car, en train, jusqu’ici. Comme armes de guerre à proprement parler, nous avions trois ou quatre fusils. Tout le reste était des fusils calibre 22 ou calibre 12 ; des carabines automatiques ; une seule mitraillette, et nous avions un M-3 que nous utilisions à l’entraînement à l’Université. Nous avons en effet beaucoup utilisé l’Université pour nous entraîner.

Journaliste. Mais après vous avez dû sortir de là au moment venu… Je n’ai pas compris.

Fidel. A l’époque, il y avait beaucoup de rivalités entre les organisations de jeunes. Beaucoup d’étudiants d’alors pensaient être les héritiers des traditions révolutionnaires, mais notre mouvement avait conquis le soutien d’un certain nombre de cadres universitaires qui nous ont facilité l’accès à l’Université pour entraîner nos gens. Autrement dit, notre mouvement était populaire, pas universitaire, mais nous avons été soutenu par des compagnons de l’Université, surtout Pedro Miret, qui est aujourd’hui membre du Bureau politique et qui était responsable de l’entraînement là… Les universitaires entraînaient tout le monde, mais nous avons pu obtenir le soutien de certains compagnons qui travaillaient là, surtout Pedrito Miret, si bien que nous avons pu utiliser l’Université pour entraîner nos gens qui étaient d’origine populaire, pas des universitaires.

Journaliste. Comandante, vous êtes donc partis d’ici ?

Fidel. Nous avons concentré les armes ici, et le personnel qui allait attaquer la caserne Moncada. Cent trente-cinq hommes se sont réunis ici au petit matin du 26 juillet, tandis qu’un autre groupe était du côté de Bayamo… Parce que, du point de vue militaire, nous pensions prendre la Moncada et Bayamo, afin de disposer d’une avant-garde organisée dans la direction principale de la contre-attaque éventuelle de Batista.

Journaliste. Comandante, mais la stratégie était de prendre la Moncada pour armer ensuite le peuple et mener une guerre ?

Fidel. Nous pensions saisir les armes de la caserne, lancer un appel à la grève générale de tout le peuple, à partir de la situation de mécontentement et de haine envers Batista, et nous pensions utiliser les stations de radio nationales pour lancer un appel à la grève générale. Si on ne parvenait pas à paralyser le pays, notre objectif était de gagner alors les montagnes pour y mener une guerre irrégulière.

LES ALÉAS DE L’HISTOIRRE

Journaliste. Vous aviez donc déjà élaboré le plan de la guérilla.

Fidel. J’avais deux variantes. La première, tenter de provoquer un soulèvement national pour renverser Batista. En cas d’impossibilité de soulèvement général ou au cas où Batista pourra réagir avec des forces supérieures et nous attaquer ici à Santiago de Cuba, notre idée était, une fois munis des armes de la Moncada, de gagner les montagnes et d’y mener une guerre irrégulière. C’est exactement ce que nous avons fait trois ans après. La stratégie que nous avons élaborée en vue de la Moncada a été exactement celle qui nous conduit ensuite à la victoire, sauf que, à la seconde occasion, nous n’avons pas débuté par la Moncada, mais par la Sierra Maestra. Nous avons fait la guerre dans la Sierra et à la fin nous avons liquidé Batista en recourant pour l’essentiel à la même stratégie.

De sorte que la stratégie de la Moncada a été celle que nous avons suivie à grands traits ensuite et par laquelle nous avons renversé Batista. Mais pas à ce moment-là.

Je suis convaincu que si nous avions pu prendre la caserne et saisir les armes et lancer alors la guerre contre Batista, nous l’aurions liquidé avant. Oui, mais il faudrait voir si le rapport de forces en 1953…

Je pense que si nous avions liquidé Batista en 1953, l’impérialisme nous aurait écrasés, parce qu’entre 1953 et 1959 un changement très important s’est produit dans le rapport de force mondial.

Journaliste. La guerre froide battait son plein.

Fidel. Et l’État soviétique était encore relativement faible à l’époque. Et il faut savoir que l’État soviétique nous a aidés décisivement, alors qu’en 1953 il n’aurait pas pu le faire. C’est mon point de vue.

Autrement dit, un triomphe en 1953 aurait peut-être été frustré ensuite par l’impérialisme. Mais six ans après, c’était le moment précis, bien ajusté, où un changement dans le rapport de force mondial nous a permis de survivre. Peut-être n’aurions-nous pas survécu en 1953 si nous avions triomphé.

Journaliste. Vous vous seriez radicalisés et…

Fidel. Mais, en ayant triomphé en 1959, il y a eu une chance de survie. C’est comme ça que je le vois.

Journaliste. Une chance.

Fidel. Oui, oui, une chance.

Journaliste. Il est significatif que vous parliez d’une chance, parce qu’elle a vraiment été assez étroite pour…

Fidel. Qu’aurions-nous pu faire en 1953 ? Nous aurions triomphé, nous aurions mis en œuvre le programme révolutionnaire que nous avions conçu, ce programme aurait déclenché l’agression impérialiste et on nous aurait écrasés. De sort que si la révolution avait triomphé en 1953, elle n’aurait pas pu survivre. Ce sont les aléas de l’Histoire.

LE FACTEUR SURPRISE

Journaliste. Bien, comandante, pouvons-nous vous suivre ?

Fidel. Nous faisons ce que vous voulez. Voulez-vous que je vous montre les armes ici ? Venez. Ça, c’est le seul fusil M-1 que nous avions, la seule arme de guerre.

La harangue du leader étudiant

C’est une sélection du groupe d’armes que nous utilisions. Ça, c’est la seule arme de guerre que nous avions, un fusil M-1, qui venait de l’Université où nous nous entraînions avec.

Nous en avions trois comme celui-ci, mais c’est un fusil plus ou moins de l’époque de Buffalo Bill, un fusil 44. Le gros de nos armes était de ce genre de carabine, calibre 12, calibre 16 et fusils de 22 millimètres. Avec ces armes… Celles-ci, toutes, nous les achetions dans des armureries. Mais c’étaient des armes efficaces, des fusils automatiques, et ceux-ci aussi étaient automatiques, avec des cartouches spéciales que nous avions achetées. Je pense toujours que ce sont des armes efficaces.

Bien entendu, nous n’avions pas de bazookas, pas de canon antichar, pas de mortier. Ce qui aurait été bien mieux. Mais à l’époque nous n’avions pas ces armes. Voilà donc celles avec lesquelles nous avons organisé l’attaque de la caserne Moncada.

Autre chose : tous nos uniformes étaient des uniformes de l’armée que nous avions obtenus par l’intermédiaire d’un de nos compagnons qui était dans l’armée. Voilà pourquoi les cent trente-cinq hommes avaient des uniformes militaires. La surprise était un facteur décisif de l’opération, ces armes et ces uniformes de l’armée.

Nous allions occuper la seconde forteresse militaire du pays, qui comptait plus de mille hommes. Et nous aurions pu l’occuper. Encore aujourd’hui, je pense que le plan n’était pas mauvais ; c’était un bon plan.

Journaliste. Le problème, c’est que l’autre force s’est égarée.

Fidel. Le problème fondamental, c’est qu’à l’occasion du carnaval – car nous avions planifié notre action dans ce cadre justement pour pouvoir mobiliser plus facilement nos forces – la caserne a redoublé la garde et établi une ronde tout autour. Et ce qui a compliqué en définitive la situation, c’est que nous nous sommes heurtés à cette ronde qui patrouillait tout autour de la caserne et dans la rue principale par où nous sommes arrivés. Et le combat éclate à l’extérieur de la caserne. Sinon, nous aurions pu prendre la caserne tout à fait bien.

Journaliste. Pouvons-nous faire une photo ici ?

Fidel. C’est dans ce puits que nous avons caché les armes. Abel Santamaría, qui était responsable de cette maison et dirigeant du Mouvement, a placé dessus ce pot qu’il a rempli de terre et où il a semé un arbre. Et nos armes étaient dessous. Le 26 juillet, nous avons retiré l’arbre, enlevé le pot et récupéré les armes.

[L’interview se poursuit tandis que Fidel conduit la jeep vers la caserne Moncada.]

Journaliste. Combien aviez-vous de voitures ?

Fidel. Au total… Les premières à partir ont été les trois qui allaient occuper l’Hôpital civil. Ensuite, les deux qui allaient occuper le Tribunal. Et ensuite, avec moi, les quatorze qui allaient attaquer la caserne. J’avais environ quatre-vingt-dix hommes avec moi.

Journaliste. Alors, le total était assigné à ces objectifs ?

Fidel. Oui, trente-cinq avaient été chargés d’occuper l’Hôpital civil et le tribunal pour pouvoir entourer la caserne.

Journaliste. Quelle a été la mission de votre frère Raúl ?

Fidel. Raúl devait occuper le tribunal de Santiago de Cuba qui donne sur la caserne. Et Abel, qui était le second chef du Mouvement, je l’ai chargé de l’Hôpital civil, afin que, si je tombais dans l’attaque de la caserne, le groupe ne se retrouve pas sans dirigeants. Nous avons occupé les bâtiments qui entouraient la caserne en simultanée avec l’attaque de la caserne.

Bien entendu, vous pouvez supposer notre tension à tous quand nous roulions sur cette route. Mais nous étions aussi très décidés. Nous ne doutions absolument pas du succès. Nous avions fait le plus difficile à ce moment : organiser les hommes, les entraîner, acheter les armes et préparer l’attaque.

Journaliste. Bien entendu, en évitant la répression.

Fidel. Bien entendu.

Journaliste. Et cette montagne en face de nous, c’est la Gran Piedra que vous avez rejointe ensuite ?

Fidel. Après, nous sommes revenus à la maison pour tenter de réorganiser les gens, et nous sommes partis dans les montagnes avec un groupe de dix ou douze. Mais nos armes, qui étaient bonnes pour lutter dans la caserne, ne l’étaient pas pour lutter dans les montagnes.

Journaliste. Elles n’étaient pas à longue portée ?

Fidel. Elles étaient de très courte portée.

Journaliste. J’imagine que le paysage était un peu différent, qu’il n’y avait pas ces pâturages là.

Fidel. Non, tout ceci est nouveau. Si vous voulez, vous pouvez conserver de la pellicule pour quand nous arriverons là-bas, hein ?

Journaliste. Non, non, on en a assez.

Fidel. C’était sur ce pont. Le seul incident d’importance est que ce pont est à une seule voie et une voiture est arrivée en face et nous avons dû attendre pour passer à notre tour.

Comme vous le voyez, la maison était proche de la caserne. Ici, nous tournons pour entrer dans la caserne.

Journaliste. Lors de l’attaque, vous avez continué tout droit ?

Fidel. On tourne ici. [Fidel et les journalistes arrivent à la caserne Moncada où il poursuit son récit.] Je vais vous dire où se produit la crise : ici. Pourquoi ? Parce que la ronde venait de là-bas dans notre direction, et nous nous sommes heurtés à elle ici. Une de nos voitures nous avait précédés d’une centaine de mètres pour désarmer les sentinelles du poste fixe et elle l’a fait. La ronde, donc, voit passer la première voiture, à l’expectative, et quand elle voit que les nôtres de la voiture désarment les sentinelles, elle se met en position d’alerte.

Fidel répond aux questions des journalistes à l’exploitation Siboney où se regroupèrent les attaquants de la Moncada.

J’ai donc de ce côté-ci la ronde, et je dégaine le pistolet pour la faire prisonnière. Elle se rend compte à ce moment de ce qu’il se passe et fait le geste de faire feu, et alors je lui lance la voiture dessus. Ici même, en gros. Le a ronde recule vers là-bas, je descends… Parce que je faisais trois mouvements à la fois, le volant, le pistolet… Quand j’arrête la voiture, les autres qui viennent derrière pensent qu’il sont déjà à l’intérieur de la caserne, descendent et attaquent ce bâtiment-ci. Je dois donc descendre pour en faire sortir les nôtres et continuer l’attaque, mais je perds en gros cinq ou six minutes à ça. Quand je remonte en voiture, une autre avance, puis recule et heurte la mienne. Si bien que le combat s’engage hors de la caserne, alors qu’il devait se dérouler dedans…

Journaliste. La caserne se mobilise, bien entendu…

Fidel. Oui, bien entendu, et elle organise la défense. En fait, la ronde est quelque chose de nouveau, établi à l’occasion du carnaval. Le plan, réellement… Je vais vous dire… Je ne sais pas si on va pouvoir marcher ici, mais il n’y avait pas d’arbres à l’époque, je crois.

L’assaut commençait là. Ou plutôt, il devait commencer là, une fois passé le poste de sentinelles. Mais le fait que nous nous croisons la ronde, et j’ai alors deux objectifs : protéger ceux des nôtres qui avaient pris le poste fixe ; désarmer la ronde. Je crois que si nous avions continué notre chemin, si les autres voitures n’avaient fait aucun cas de la ronde, nous aurions occupé la caserne.

Journaliste. A ce moment-là.

Fidel. Oui, nous les aurions surpris. Parce qu’ils auraient vu passer trois voitures les unes derrière les autres, et que la ronde n’aurait pas ouvert le feu. Je m’en rends compte aujourd’hui, mais à ce moment-là j’ai tenté de protéger nos hommes qui avaient désarmé les sentinelles et de désarmer à mon tour celles de la ronde. Et c’est pour ça que le combat éclate hors de la caserne, et nos hommes, qui ne connaissaient pas bien tous ces endroits, attaquent tous ces endroits-ci. Et que je dois alors me consacrer à les réorganiser pour l’attaque…

Et c’est quand nous allons entrer dans la caserne qu’une voiture heurte la mienne.

Journaliste. Parce que vos gens ne connaissaient pas réellement Santiago.

Fidel. Non. Ils devaient stopper là où je stoppais. Mais en fait, à ce moment-là, quand je vois les sentinelles de la ronde sur le point d’ouvrir le feu sur les nôtres dans la caserne, je tente de les arrêter et de les désarmer. Les sentinelles comprennent, vont faire feu, je leur lance ma voiture dessus, et les échanges de coups de feu commencent. Mais à l’extérieur de la caserne.

Journaliste. Cet incident est donc le plus grave.

Fidel. Oui, le plus grave. Sans cet incident de la ronde, nous aurions occupé la caserne, parce que la surprise était totale.

Le plan était bon. Et s’il fallait en faire un maintenant, avec l’expérience, nous ferions un plan plus ou moins similaire. Le plan était bon.

C’est cet accident, cette chose accidentelle, donc, qui fait échouer le plan, c’est un fait. La prise de la caserne a échoué à cause du heurt avec la ronde dont nous n’aurions pas dû tenir compte.

Cette ronde qui patrouillait autour de la caserne, tout au long de l’avenue, est mise en place à cause du carnaval, autrement dit elle n’était pas prévue. On dirait que le régiment l’a établie pour éviter des incidents mineurs, parce qu’il n’avait pas le moindre soupçon que la caserne allait être attaquée. Cette ronde n’existait pas avant, elle a été installée durant ces jours-là.

Journaliste. Mais par ailleurs le carnaval vous favorisait.

Fidel. Oui, il nous permettait de nous déplacer sans éveiller de soupçons. Il nous a donc favorisés, mais il nous a aussi défavorisés à cause de ces sentinelles supplémentaires que nous n’avions pas prévues et qui se heurtent à nous à environ quatre-vingts mètres de l’entrée principale de la caserne. Sinon, tout le monde serait descendu de voiture sans contretemps et nous aurions occupé la caserne. De plus, nous portions des uniformes militaires. L’incident en question alerte le régiment. Sinon, nous aurions surpris le régiment totalement endormi, nous l’aurions encerclé, parce que nous avions déjà occupé les bâtiments environnants, le tribunal, l’hôpital… Nous aurions donc occupé cette partie-ci de la caserne et nous les aurions fait sortir dans la cour. Bien entendu, ç’aurait été un massacre, comme on a pu le constater quand nous nous sommes heurtés aux sentinelles de ronde et que la fusillade a éclaté, très violente… Comme nos hommes n’avaient pas encore beaucoup de discipline de feu, en arrivant ici ils auraient aussi commencé à tirer et ç’aurait été un massacre. Je n’en doute pas.

Journaliste. Et maintenant il existe une école dans cette caserne. On voit des enfants…

Fidel. Oui, c’est une école. Nous avons abattu les murs et tout le reste. Mais certains nous le critiquent, parce qu’ils disent que ç’aurait été mieux de le conserver comme site historique. Mais dans les premiers temps de la Révolution, nous n’avions pas beaucoup d’écoles et nous ne pensions pas à l’Histoire. Nous avons donc abattu les murs et fait une école.

Journaliste. Mais c’est un site historique.

Fidel. Il reste maintenant un petit musée ici. Peut-être sera-t-il mieux un jour de reconstruire les murs et de le laisser en son état original.

NOUS TRAVAILLONS POUR LA VICTOIRE

Journaliste. Comandante, je voudrais passer à un autre point avant de parler de questions politiques plus générales. Ceux qui connaissent un peu l’histoire de Cuba restent impressionnés par votre isolement après la défaite de la Moncada, la tragédie de tant de compagnons morts. Une défaite, c’est clair. Comment, dans cette cellule de mise au secret, avez-vous fait pour ne pas perdre le moral, pour ne pas abandonner la lutte ? Vous avez continué de penser, vous avez continué de préparer L’Histoire m’acquittera, vous avez écrit un document politique qui a été la base de la poursuite de la lutte et du programme de la Révolution.

Fidel. En fait, nous travaillons pour la victoire, non pour la défaite, et nous avons souffert un revers très dur. De plus, ce revers avait coûté la vie de nombreux compagnons. Si, avant la Moncada, je me sentais obligé envers mon pays, après l’attaque, encore plus. Compte tenu de nos intentions, de nos objectifs, je ne pouvais pas réagir autrement que comme je l’ai fait, avec encore plus de décision, d’esprit de lutte. Nul ne savait comment tout ceci pouvait se conclure. Je ne savais même pas si on n’allait pas m’assassiner. Mais je devais de toute façon défendre nos idées, notre vérité. On peut dire que dans des circonstances pareilles, l’homme se sent bien plus stimulé que dans des circonstances normales, et qu’il tire des forces de ces difficultés pour faire face aux problèmes. Mais le plus essentiel, c’est que nous étions absolument convaincus d’avoir raison. et ce facteur nous donnait des forces pour faire face à ces moments si difficiles, approfondir les choses, exposer au peuple les motifs de notre lutte, faire face à la campagne calomnieuse du gouvernement et créer les conditions pour qu’au cas où notre génération ne pourrait pas réaliser ces tâches, une autre génération le fasse. Autrement dit, semer la graine et donner l’exemple, qui n’était pas mon exemple personnel, sinon celui de tous les compagnons qui avaient lutté et s’étaient sacrifiés. Nous avions le devoir de faire le maximum d’efforts afin que ce sacrifice ne soit pas vain.

Journaliste. A ce moment si terrible, vous vous êtes beaucoup inspiré de Martí, n’est-ce pas ?

Fidel. En fait, moi-même et toute ma génération, nous avons reçu une grande influence de Martí et une grande influence des traditions historiques de notre patrie, des traditions issues d’une lutte très dure pour notre indépendance, des traditions vraiment héroïques, qui ont exercé une grande influence sur nous tous. A ce moment-là, je subissais une double expérience, et je la subis toujours : celle de l’histoire de notre patrie, de ses traditions, de la pensée de Martí ; et celle de la formation marxiste-léniniste que j’avais acquise à l’Université.

La combinaison de cette double influence – mouvement progressiste cubain, mouvement révolutionnaire cubain, pensée de Martí, et pensée marxiste-léniniste – a toujours joué en nous toujs. On ne peut séparer une chose de l’autre dans l’histoire de notre pays. Car, à son époque, Martí a réalisé la tâche qu’il lui correspondait et a été porteur de la pensée la plus révolutionnaire d’alors. Le lien entre cette pensée patriotique, entre cette pensée révolutionnaire, et la pensée révolutionnaire plus moderne, avec le marxisme-léninisme, leur combinaison ont été, pour ainsi dire, les facteurs qui ont le plus influé sur nous et qui nous ont vraiment inspiré.

Et il ne pouvait en être autrement, parce que, dans des pays comme Cuba, la libération nationale et la libération sociale sont étroitement unies.

Martí a représenté la pensée de notre société, de notre peuple dans la lutte pour la libération nationale. Marx, Engels et Lénine ont représenté la pensée révolutionnaire dans la lutte pour la révolution sociale. Dans notre patrie, libération nationale et révolution sociale se sont unies comme les drapeaux de lutte de notre génération.

Journaliste. Allons un peu plus loin dans le temps. Oscar Alcade nous a beaucoup parlé de ce qu’il s’est passé à l’île des Pins, il nous a bien expliqué comment le groupe dirigeant s’est fortifié du point de vue idéologique. Je voudrais vous demander : avez-vous eu toujours confiance dans la possibilité de l’amnistie à travers le travail politique du Mouvement ou de toute autre force politique, ou avez-vous pensé à la possibilité d’une évasion pour poursuivre la lutte ? Vous ne pensiez sûrement pas y passer quinze ans.

Fidel. Non, vraiment, je ne pensais pas y rester quinze ans, mais je comprenais très bien la situation politique du pays. La haine de Batista était généralisée, et Batista était victime de ses propres contradictions : il s’efforçait de légaliser son régime, il tentait de créer les conditions pour des élections nationales qui, même frauduleuses, serviraient au moins de couverture à sa dictature.

Nous savions que, compte tenu de l’opinion publique, il ne pouvait y avoir aucune possibilité de règlement légal de cette situation sans l’amnistie des prisonniers politiques. Nous savions que l’amnistie devrait avoir lieu tôt ou tard à cause des pressions des masses et des contradictions mêmes du régime.

Penser à une évasion de l’île des Pins était en fait très difficile. Nous étions soumis à un régime carcéral très sévère, à une surveillance très rigoureuse, sur une île où il était difficile de mettre au point une évasion dans la pratique. Nous faisions donc confiance au mouvement de masse et au mouvement politique pour qu’il exerce des pressions suffisantes pour contraindre le régime à décréter l’amnistie des prisonniers politiques. De plus, nous calculions que Batista se sentait fort, se sentait sûr, qu’il sous-estimait la révolution, qu’il sous-estimait les révolutionnaires, et qu’à un moment donné, dans le cadre de son jeu politique, il serait contraint de décréter l’amnistie.

Tout d’abord, nous nous maintenions très fermes, très rebelles, très dignes en prison, et bien entendu nous encouragions la lutte des masses pour l’amnistie. Mais nous travaillons aussi dès lors à l’organisation du Mouvement, nous mettions au point des projets ultérieurs pour le jour où le gouvernement serait obligé de décréter l’amnistie. Et c’est exactement ce qu’il est arrivé.

Quand nous sommes sortis de prison, nous avions déjà élaboré toute une stratégie de lutte. Le plus important à notre avis, à ce moment-là, était de prouver qu’il n’y avait pas de solution politique, autrement dit de solution pacifique du problème cubain avec Batista. Mais nous devions le prouver à l’opinion publique : autrement dit, que si le pays était contraint de recourir à la violence révolutionnaire, ce n’était pas la faute des révolutionnaires, mais du régime. Nous avons donc fait savoir que nous étions prêts à accepter un règlement pacifique du problème cubain sous certaines conditions, tout en sachant que ces conditions ne se produiraient jamais. Et il a suffi de quelques semaines pour prouver à l’opinion publique que ces possibilités de règlement pacifique des problèmes cubains n’existaient pas sous Batista.

Nous avons toujours été très soucieux – et la tradition de Martí jouait là aussi – de faire comprendre que la guerre était l’ultime recours. Martí, durant les guerres d’Indépendance, s’est toujours soucié de prouver que si les Cubains étaient contraints de recourir à la guerre, c’est parce qu’il n’existait aucun autre recours. Ça fait partie de la tradition politique de notre histoire. De la même manière, nous avons tâché de démontrer qu’il n’y avait pas de solution pacifique sous Batista. Une fois ceci démontré, à notre avis, nous avons recommencé à préparer la lutte armée.

III. LA SIERRA

PRÉPARER LE RETOUR

Les dirigeants les plus connus sont allés au Mexique, car, après la Moncada, comme nous étions très connus dans le pays. Notre stratégie consistait à préparer le Mouvement à l’intérieur tout en formant quelques cadres à l’étranger, afin de déclencher la lutter simultanément au moment opportun à l’arrivée de ceux d’entre nous qui étaient à l’étranger. Il s’agissait essentiellement de former des cadres du point de vue militaire et de réunir les armes minimales nécessaires pour relancer la lutte. Voilà pourquoi nous nous sommes installés au Mexique où il a toujours existé une tradition de solidarité et d’hospitalité envers les émigrés de différents pays. Mais nous avons fait tout ça sans recevoir aucune aide officielle ni directe ni indirecte, de façon clandestine.

Nous avons eu d’ailleurs des difficultés de nature légale, car nos activités, même si elles ne visaient absolument pas l’État mexicain, impliquaient de toute façon une violation de ses lois, dont la collecte d’armes et l’entraînement militaire. Et nous avons traversé des moments difficiles : un certain nombre de nous a été arrêté. Heureusement que nous avons pu bénéficier de la grande aide du général Lázaro Cárdenas, l’homme le plus prestigieux et à plus forte vocation internationaliste que connaissait alors le Mexique, qui s’est intéressé à notre situation, nous a aidés à régler notre situation légale et a allégé en quelque sorte la répression dont nous étions victimes alors. Ce qui nous a permis de gagner du temps et de parachever nos préparatifs pour rentrer à Cuba.

En prison, après l’action audacieuse du 26 juillet 1953.

Car Batista travaillait lui aussi activement : il avait des agents cubains au Mexique et son gouvernement s’efforçait de faire pression sur celui du Mexique pour qu’il réprime nos activités.

Quand nous avons abandonné le Mexique fin novembre 1956, nous avons dû le faire d’une manière absolument clandestine parce que les autorités mexicaines nous poursuivaient à cause des dénonciations présentées par le gouvernement de Batista.

Je ne critique pas les autorités mexicaines, parce qu’elles avaient absolument le droit d’éviter toute infraction aux lois du pays que nous avons dû violer au nom de notre devoir patriotique envers Cuba.

Ces contradictions, ces difficultés existaient bien. La police avait saisi un certain nombre de nos armes, et nous avons dû partir du Mexique au moment où les autorités s’efforçaient de nous retrouver, de nous arrêter et d’empêcher notre activité révolutionnaire. Nous avons vécu les derniers jours au Mexique dans des circonstances vraiment difficiles. Finalement, grâce à l’expérience que nous avions acquise de la lutte clandestine, nous avons pu surmonter les difficultés et appareiller du port de Tuxpan le 24 novembre 1956, si je me souviens bien. Qui plus est, il faisait un temps de cochon et la navigation était interdite ce jour-là, ce qui ne nous a pas empêchés de partir.

Nous naviguions donc, et ce n’est que trois ou quatre jours après que les agents de Batista se sont rendus compte que nous avions abandonné le Mexique. Et Batista a donné alors des instructions à sa marine de guerre et à ses forces de l’air de repérer notre petit yacht d’un petit peu plus de dix-huit mètres qui emportait quatre-vingt-deux hommes.

La mer était mauvaise. Nous avons finalement atteint la côte sud de la province d’Oriente sans que la marine ni l’aviation nous ait découverts. Nous avons longé cette côte pendant environ quatre-vingts ou cent milles, de nuit, et nous avons finalement débarqué à Cuba au petit matin du 2 décembre 1956.

Journaliste. Je crois savoir, Comandante, que dans ce cas aussi un des commandants ou le capitaine du bateau était un officier de la marine de Batista qui avait rejoint votre lutte.

Fidel. Non, ce n’était pas un ancien officier de la marine de Batista; il provenait de la marine constitutionnelle, celle d’avant le coup d’État, ce qui n’est pas pareil. Et il nous a aidés, il a piloté le navire. On avait aussi avec nous un capitaine dominicain, un révolutionnaire qui avait l’expérience de la mer et qui a participé après aux côtés de Caamaño au soulèvement dominicain et qui a été assassiné. Et aussi un ancien enseigne de vaisseau. Mais, à nous tous, nous ne savions pas grand-chose des côtes de Cuba, nous n’avions vraiment pas beaucoup d’informations à ce sujet, ce qui nous a causé des difficultés. Mais nous avons pu de toute façon naviguer durant mille cinq cents milles et arriver à Cuba, mais avec juste quelques centimètres de carburant dans nos dépôts, autrement dit juste suffisant pour quelques minutes de plus de navigation.

Journaliste. Autrement dit, toujours frôlant le danger.

Fidel. Je crois que ce sont les aléas du métier de révolutionnaire.

VOLONTÉ DE RÉSISTANCE

Fidel. Ça fait vingt ans que nous avons débarqué par là.

Journaliste. On voit le fond…

Fidel. Nous nous approchons de l’endroit où nous avons débarqué. Vous allez voir. C’est là, regardez. Vous pouvez filmer l’endroit maintenant. En fait, nous avons débarqué environ un kilomètre plus au sud. Comme vous pouvez le constater, nous avons débarqué à un endroit plat, très plat.

Journaliste. Et vous avez fait erreur, non ?

Fidel. En fait, au petit matin, pendant la navigation, un de nos hommes est tombé à l’eau et nous avons perdu au moins une demi-heure à le retrouver et à le sauver. Et le jour s’est levé. Le capitaine du yacht n’était pas très sûr de l’endroit où nous étions, et il avait fait plusieurs détours. Alors, je lui ai demandé : « Tu est sûr que c’est la côte ferme de Cuba ? » Il me dit : « Oui. » Je lui dis : « Alors, mets le cap sur la plage à toute allure. » Et nous sommes arrivés à la plage. Mais, à l’endroit où nous avons débarqué, il y avait plusieurs kilomètres de marécage dans lequel nous nous sommes enfoncés jusqu’à la taille et qui nous a coûté un mal fou à traverser. Nous avons finalement atteint la terre ferme, mais l’endroit n’était pas le meilleur.

Il aurait mieux valu débarquer un peu plus à l’est, mais nous n’avions quasiment plus de carburant dans les réservoirs et nous avons dû débarquer là.

Journaliste. Ça vous éloignait de la Sierra Maestra, n’est-ce pas ?

Fidel. Oui. Faute de carburant. Et l’endroit était plat. Si nous avions débarqué cinquante ou soixante kilomètres plus à l’est, la guerre se serait terminée avant.

Journaliste. Autrement dit, plus près de la Sierra Maestra ?

Fidel. Oui, parce que nous aurions été plus près des montagnes. Nous avons débarqué à un endroit plat et l’ennemi a pu encercler le territoire où nous étions, et notre situation était très difficile. Oui, si nous avions pu débarquer dans les montagnes, la guerre aurait duré bien moins.

Journaliste. Il n’y aurait pas eu…

Fidel. Peut-être douze ou quinze mois. La guerre a duré en fait vingt-cinq mois. Le troisième jour, nous avons essuyé un très grave revers : l’armée nous a attaqués par surprise et nos forces se sont dispersées. Nous avons eu de nombreuses pertes et nous n’avons été que quelques-uns à survivre.

Journaliste. À Alegría de Pío, n’est-ce pas?

Fidel. Oui, Alegría de Pío. Après, nous avons été quelques-uns à nous retrouver avec quelques fusils. Comme vous pouvez voir, d’ici les montagnes sont loin. Je dirais, environ trente à quarante kilomètres pour les premiers versants, là où commence la Sierra Maestra.

Journaliste. Et là, après Alegría de Pío, l’aide de quelques paysans qui vous ont rejoints ensuite a été essentielle, n’est-ce pas ?

Fidel. Oui. Au debut, nous avons été encerclés pendant plusieurs jours. J’avais un fusil et j’avais deux autres hommes avec moi, l’un avec un fusil et l’autre sans. J’avais cent balles, et l’autre quarante. Ensuite, nous avons pu retrouver Raúl qui avait avec lui quatre hommes armés, et un cinquième fusil d’un autre qui n’avait pas pu suivre. Au total, donc, nous avons réuni sept fusils.

Journaliste. Et c’est un tout petit groupe qui a pu réchapper d’Alegría de Pío.

Fidel. Dispersé, dispersé.

Journaliste. Et ceux qui étaient avec vous… ?

Fidel. Deux compagnons, l’un armé et l’autre désarmé.

Journaliste. Et Almeida était avec l’autre groupe ?

Fidel. Almeida était avec un troisième groupe qui comprenait le Che, Camilo [Cienfuegos] et d’autres compagnons. Mais avec les deux groupes qui se sont réunis comme je vous l’ai dit, on avait sept fusils.

Cette route que vous voyez là est nouvelle, elle n’existait pas à l’époque. C’était juste un chemin. Et c’est là que l’armée nous a encerclés.

Après, nous avons entrepris de récupérer des armes. C’est quand nous avons atteint cet endroit du chemin que nous sommes entrés en contact avec les paysans qui nous ont surtout aidés à traverser le chemin et à atteindre les versants de la Sierra Maestra.

Journaliste. C’était Guillermo García et…

Fidel. Oui, Guillermo a été le premier paysan de l’endroit qui est entré en contact avec nous. Il faisait partie du Mouvement. Et quand il a reçu la nouvelle du débarquement, il était en état d’alerte…

Un jour, au petit matin, nous avons traversé le chemin et nous avons marché vingt ou trente kilomètres.

Journaliste. Et Celia [Sánchez] avait fait des préparatifs du côté de Niquero, n’est-ce pas ?

Aux USA comme au Mexique, Fidel s’acharne inlassablement à préparer la libération définitive.

Fidel. Dans la zone de Pilón. En fait, le meilleur endroit où débarquer aurait été plus à l’est. Si nous avons débarqué ici, c’est d’une part parce que le jour se levait, et de l’autre parce que nous ne connaissions pas bien le terrain et la côte.

Nous avons alors préparé un plan pour attaquer une petite caserne qui se trouvait dans le coin pour poursuivre ensuite en direction de la Sierra Maestra. Mais ça a été absolument impossible parce que nous avons débarqué dans une zone marécageuse, que l’ennemi a eu le temps de s’organiser et de préparer des opérations militaires contre nous. De fait, il a remporté une victoire, parce qu’il est parvenu à disperser notre corps expéditionnaire de quatre-vingt-deux hommes.

Journaliste. Vous êtes restés combien ?

Fidel. À la fin, nous avons pu réunir moins de vingt hommes, sept fusils, un groupe de compagnons désarmés, et par la suite, nous avons pu récupérer quelques armes qui étaient restées dispersées. Notre première action victorieuse contre l’armée, nous l’avons menée le 5 février, parce que nous avions alors seize armes…

Journaliste. C’est à l’Uvero ?

Fidel. La Plata. À La Plata, au petit matin. Nous avons attaqué à 2h40 du matin, si j’ai bonne mémoire. Le combat a duré plus d’une heure. Nous avons occupé la petite caserne et dix armes. Et notre groupe a augmenté jusqu’à une trentaine d’hommes. Mais notre croissance se faisait alors à partir des paysans des montagnes.

Journaliste. Après la défaite d’Alegría de Pío, comment avez-vous fait, Comandante, pour recouvrer des forces, briser l’encerclement, poursuivre la lutte tout en continuant de croire à la victoire ?

Fidel. Personne ne savait combien d’expéditionnaires étaient restés vivants, ni qui. Moi, pour ma part, j’ai toujours eu à l’idée de continuer la lutte même avec deux fusils. Je n’avais pas de nouvelles des autres. Raúl, lui aussi, voulait poursuivre la lutte jusqu’à nos retrouvailles. Quand nous nous sommes réunis de nouveau, nous avions sept fusils ou six ou huit, plus ceux qui avaient été abandonnés et que nous avons récupérés. La première action, nous étions dix-sept ou dix-huit. À ce moment-là, nous avions à peu près quatorze fusils et quelques pistolets. Nous étions donc un petit groupe quand nous avons fait la première action, mais nous avions l’expérience de la Moncada et nous avions l’intention de poursuivre la lutte. Nous étions convaincus que l’idée était correcte, même si nous avons subi un très grave revers.

Voilà la Sierra Maestra. Là, les avions ne pouvaient pas bombarder. Nous avons été encerclés pendant dix-huit mois par l’armée dans la Sierra Maestra, encerclé par terre et par mer.

Mais, à cette époque, à ces premiers moments, l’essentiel était de résister. Et ça dépendait beaucoup de nous, du petit groupe dans les montagnes. En fait, dans ces premiers moments, tout ce que nous avions, c’était une idée, une organisation dans les villes et la volonté de résister.

Mais ce que faisaient les guérilleros à ce moment-là était très important, parce qu’ils risquaient d’être exterminés à n’importe quel moment. Nous avons d’ailleurs failli l’être à cause de la trahison d’un paysan. Quand il remplissait une mission, il a été capturé par l’armée qui lui a offert de ne pas le tuer s’il nous trahissait, et il l’a fait. Un de nos premiers guides nous a trahis. Mais le facteur psychologique fondamental, c’est qu’il voyait que nos forces étaient bien maigres tandis que celles de l’armée étaient très grandes, et il a cessé de croire que nous pourrions gagner, et il s’est mis au service de l’armée. Et son action, en coordination avec l’armée, a failli liquider nos forces. Des jours très difficiles, parce que notre guide principal, celui qui était en quelque sorte nos yeux et nos oreilles, était en train de nous trahir et qu’il s’efforçait d’informer l’armée de l’endroit où nous étions pour qu’elle nous encercle et nous liquide. Et elle a failli le faire, jusqu’au moment où nous nous sommes rendu compte de ce qu’il se passait.

Journaliste. Vous vous êtes rendus compte à temps ?

Fidel. À temps, non. C’est après la dernière action de l’armée qui nous a pratiquement exterminés que nous nous sommes rendus compte. Je me suis rendu compte qu’il nous trahissait. D’autres compagnons étaient sceptiques, ils ne me croyaient pas, mais je leur ai expliqué toute une série de faits qui ont prouvé que j’avais raison, et nous nous sommes sauvés de justesse, pour quelques minutes

Journaliste. Vous avez été encerclés ?

Fidel. Nous étions encerclés, mais j’ai commencé à avoir des soupçons et nous sommes mis en marche. Et nous sommes heurtés à l’armée juste au bord de l’encerclement, et nous avons vu que ce paysan qui remplissait censément une mission à nous servait de guide à l’armée. Là, nous n’avions plus de doutes, mais nous savions déjà qu’il nous trahissait parce qu’il nous avait installés à un endroit où l’armée pouvait facilement nous encercler. D’ailleurs, la veille avait commencé son plan d’encerclement, mais comme il a plu très fort, elle y a renoncé et elle a renvoyé ça au lendemain. Et ce jour-là, nous nous sommes rendus compte de quelque chose, parce que, même si nos hommes avaient des instructions de ne pas se laisser voir, une de nos sentinelles avait fait un prisonnier. Je l’ai interrogé au sujet des mouvements que l’armée avait faits la veille et j’ai constaté qu’elle faisait un mouvement d’encerclement. C’est là que j’ai conclu que nous étions trahis et que nous devions nous éloigner. Nous avons pris position au sommet des hauteurs où l’armée terminait son encerclement. Nous avons failli être exterminés, au point que le compagnon qui m’accompagnait a été tué.

Journaliste. Mais ça c’était la seconde fois…

Fidel. Ça s’est passé sur les Hauts d’Espinosa: l’endroit s’appelle comme ça. Au bord de l’extermination, nous avons pu survivre et fuir l’encerclement. Et nous avons aussi appris la leçon.

Avec Raúl, Almeida, Ramiro Valdés et Ciro Redondo pendant la guerre dans les montagnes d’Oriente.

Le Mouvement, même s’il était petit dans cette zone-là, nous a aidés dès le premier moment : Guillermo García nous a aidés; Celia, qui était de Manzanillo, nous a beaucoup aidés en nous envoyant les premiers vivres, les premiers vêtements, le premier argent. Parce que nous payions tout aux paysans. Au début, les paysans étaient terrorisés par la répression de l’armée, mais la Révolution a fini par les conquérir peu à peu. Autrement dit, il n’y a pas eu un travail préalable auprès d’eux ; le travail s’est fait tout au long de la lutte. L’armée réprimait, commettait de nombreux crimes, semait la terreur, tandis que nous, nous respections les paysans, nous leur payions tout ce que nous leur achetions. Et peu à peu les paysans se sont retrouvés peu à peu de notre côté, et à la fin ils étaient tous avec nous.

LE CENTRE PRINCIPAL DE NOS OPÉRATIONS

Fidel. L’endroit où nous nous trouvons maintenant s’appelle La Plata, où nous avons remporté notre première victoire sur les forces de Batista, à peu près un mois et demi après notre débarquement et plusieurs semaines après que notre force ait été dispersée. Nous avons pu réunir ici environ dix-sept hommes. Il y avait une patrouille mixte de marins et de soldats qui se consacrait ces jours-là, parce qu’on supposait que nous avions été exterminés, à déloger des paysans et à commettre des abus et des forfaits dans l’intérêt d’un gros propriétaire terrien du coin.

Journal. Excusez-moi, comandante, mais le fait qu’ils pensaient avoir liquidé vos forces vous a donné un moment de répit, n’est-ce pas ?

Fidel. Ça nous a donné un certain avantage, parce que la patrouille faisait moins attention. Elle arrêtait des paysans, comme celui qui vous a parlé. Elle torturait ou assassinait les paysans, pour semer la terreur parmi eux. Nous, nous nous sommes approchés par l’ouest et, de ces hauteurs-ci, nous avons surveillé les mouvements de la patrouille. Le soir, nous avons capturé son guide, un employé du propriétaire terrien qui donnait des informations à la patrouille sur les paysans qui protestaient contre les expulsions et les exactions. Après avoir capturé le guide, celui-ci nous a donné tous les détails de l’installation. Et nous avons attaqué au petit matin. Nous étions dix-sept, et eux une douzaine dans deux petites casernes. Le combat a duré environ une heure, et les soldats se sont finalement rendus, soit morts soit blessés. Ce sont les premiers prisonniers que nous avons faits, mais nous ne pouvions pas, bien entendu, les emmener avec nous. Nous avons respecté la vie des blessés et nous leur avons même donné nos propres médicaments, une politique que nous avons suivie invariablement durant toute la guerre. Nous avons pris leurs armes et nous avons pu élever notre groupe à une trentaine d’hommes.

Au lever du jour, nous sommes dirigés vers l’autre cours d’eau où nous sommes allés avant, vers Palma Mocha. L’armée, très en colère, a réagi brutalement, elle a envoyé contre nous des centaines de soldats, et une avant-garde de paras à laquelle nous avons tendu une embuscade et que nous avons vaincue. Nous avons saisi de nouvelles armes. Ces deux combats se sont déroulés le 17 janvier et le 22 janvier 1957, nos deux premières victoires militaires.

Cette zone a maintenant une importance historique, parce que plus au nord d’ici, le long du cours d’eau, se trouve la zone de La Plata qui a été, pour ainsi dire, le centre principal de nos opérations. En fait, pendant bien des mois, notre guerre s’est déroulée sur un territoire qui faisait trente kilomètres de long sur vingt de large, soit soixante kilomètres carrés. C’est sur ce territoire que les deux forces se déplaçaient et que se livraient les combats. Au début, bien entendu, nous étions faibles, et leurs colonnes pouvaient traverser sans mal la Sierra Maestra. Au fil du temps, nous avons appris leurs coutumes et nous avons commencé à tendre des embuscades à ces patrouilles, sans pouvoir toutefois les empêcher de traverser ce territoire. Nous leur infligions des pertes, nous saisissions des armes, mais elles traversaient.

Nos forces ont continué de croître et, à l’été 1958, nous étions environ trois cents. Quand l’armée a lancé la dernière offensive contre la Sierra Maestra, elle avait réuni environ dix mille hommes, alors que nous n’étions que trois cents, mais nous étions expérimentés. Nous avions relativement peu de munitions, mais nous avons décidé de défendre les positions aux différents points de pénétration dans la Sierra, nous avons résisté, nous avons retardé leur progression et nous leur avons infligé des pertes.

Ces combats, entre leur offensive à eux et notre contre-offensive à nous, ont duré soixante-dix jours, pratiquement tous les jours. Mais le moment décisif, le tournant de leur offensive, a été la bataille de Jigüe, à environ cinq kilomètres d’ici, où nous avons réussi à encercler un bataillon dirigé par un chef très habile. Nous le poursuivions, nous avions fait plusieurs manœuvres contre lui, dangereuses pour lui, mais il avait pu échapper. Finalement, nous avons pu l’encercler alors que nous étions une trentaine. Le reste de nos forces, quatre-vingt-dix hommes, je l’avais situé en direction de la plage où se trouvait une autre force ennemie. Nous avons livré ce combat qui a duré dix jours avec cent vingt hommes.

Une situation très spéciale, parce que nous encerclions une colonne ennemie, mais nous étions encerclés à notre tour par plusieurs autres. L’ennemi s’efforçant de rompre notre défense, et nous, essayant d’obtenir la reddition de la colonne encerclée. Nous sommes parvenus à liquider des renforts, surtout ceux, les principaux, qui venaient depuis la plage où nous avions situé le gros de nos forces. Et plus nous récupérions d’armes, et plus nous pouvions engager d’hommes au combat. Finalement, nous avons liquidé les renforts et obtenu la reddition du bataillon. Ça nous a donné un gros potentiel en armes et en munitions, et ça a marqué le tournant de l’offensive de l’ennemi. Dès lors, c’est nous qui avons pris l’offensive et que nous avons pu déloger l’armée de la Sierra Maestra. À la fin de l’offensive de l’ennemi, nous nous étions emparés de plus de cinq cents armes et nous avions mis plus de mille soldats hors de combat, dont quatre cents prisonniers que nous avons remis à la Croix-Rouge local, avec la participation de la Croix-Rouge internationale. Notre politique envers les prisonniers était de les remettre en liberté.

Nous avons pu armer huit cents hommes, et c’est pratiquement avec eux que nous avons lancé l’invasion du reste du pays, sauf sur le IIe Front que commandait Raúl. Quand l’offensive ennemie avait commencé, j’avais fait revenir les troupes d’Almeida qui étaient près de Santiago, les troupes de Camilo qui étaient dans la plaine et les troupes de Ramiro [Valdés] qui étaient plus à l’est, pour réunir toutes les troupes. Ce qui explique pourquoi nous avions trois cents hommes. Les seules troupes qui sont restées à l’écart étaient celles de Raúl, parce qu’elles étaient trop loin, sur le IIe Front.

Une fois l’offensive repoussée, au second semestre de 1958, nous avons dépêché des colonnes vers Santiago de Cuba, vers le nord de la province d’Oriente, vers Camagüey, et deux autres colonnes, commandées par le Che et par Camilo, vers le centre de l’île. Oui, la bataille de Jigüe a marqué le tournant de la guerre.

L’armée était bien plus nombreuse que nous, bien entendu. Entre les trois armes, Batista comptait de soixante à quatre-vingt mille hommes. À la fin de la guerre, nous, nous n’en avions que trois mille. Et pourtant, nous avions encerclé quatorze mille soldats ennemi dans la province d’Oriente. Car l’ennemi, même s’il était plus nombreux, devait protéger les villes, les installations, les ponts, les communications, et il ne pouvait réunir qu’un maximum de dix mille hommes, au moment de la bataille que je vous ai racontée.

Journaliste. Et c’est là qu’a eu lieu l’épisode du commandant qui…

Fidel. Oui, le commandant Quevedo, un chef habile, qui s’est battu pendant dix jours, et qui s’est retrouvé sans eau, sans vivres et avec beaucoup de blessés. C’était un officier décent, pas un criminel avec des exactions contre la population sur la conscience. On l’a fait prisonnier. Nous ne gardions prisonniers que les plus hauts gradés. Ensuite, il a rejoint nos forces et nous a aidés.

Journaliste. Et maintenant ?

Fidel. Il est attaché militaire de Cuba à Moscou. Il a écrit un livre sur cette bataille. Un chef, un ennemi vraiment capable.

Journaliste. Vous lui avez laissé son pistolet à la fin du combat ?

Fidel. Pas seulement à lui : à tous les officiers. Je vais vous raconter une anecdote. Le dernier jour, le commandant du bataillon encerclé nous fait savoir que si, à six heures du soir, les renforts n’arrivaient pas, il se rendrait. Il n’avait aucun espoir de réchapper, parce que nous avions vaincu tous les renforts. Les lettres que nous prenions aux renforts, nous les faisons parvenir à ce commandant que nous tenions au courant de tout grâce à un mégaphone. Les soldats prisonniers des renforts, nous les faisons parler à la radio et au mégaphone.

Les jours de la Sierra Maestra.

À la fin, j’étais si impatient de voir la quantité d’armes que nous allions récupérer que, tandis que la reddition était en cours, j’ai décidé de me rendre dans le campement du bataillon, mais incognito, avec un autre compagnon.

Journaliste. Dans le campement ennemi !

Fidel. Dans le campement ennemi.

Journaliste. C’était prendre un risque énorme !

Fidel. C’était tout relatif. L’ennemi était démoralisé. De toute façon, je n’allais pas m’identifier, j’allais comme faisant partie du groupe qui parlementait. Je suis entré dans le campement alors que les soldats étaient encore armés, et, au bout de quelques minutes, on m’avait reconnu. Ils se sont portés impeccablement envers moi, très respectueux. Ils étaient encore armés. Bien entendu, c’était une imprudence, ou plutôt une erreur de calcul.

Journaliste. Mais tout s’est bien passé.

Fidel. Oui. Les soldats ennemis avaient déjà échangé avec les nôtres. D’une tranchée à l’autre, nos soldats leur offraient de l’eau, des cigarettes. Le dernier jour, il y avait eu une sorte de fraternisation. Il n’y avait pas un climat de violence, ça faisait des heures que les combats avaient cessé. Et puis, Quevedo était là. Un chef que ses hommes respectaient beaucoup. Un type chevaleresque. Tous ces facteurs ont influé. L’analyse que j’avais faite de la situation m’a sans doute poussé à faire ce que j’ai fait, parce que je pensais vraiment passer incognito, d’autant que c’était la nuit. Mais on m’a vite reconnu.

NAISSANCE D’UNE NOUVELLE ARMÉE

Journaliste. Comandante, la victoire de la Révolution n’a pas réglé tous les problèmes. D’autres grands problèmes sont apparus. Tout d’abord, les heurts avec le premier Gouvernement, la consolidation du pouvoir révolutionnaire, et très vite les attaques de l’impérialisme, le blocus, tout ça… Un des points clefs que l’on constate de l’extérieur, c’est le démembrement de l’armée de la tyrannie, du bras armé de la bourgeoisie qui restait dangereuse. On a du mal à comprendre que l’armée se soit démembrée si vite, avant qu’elle ait pu se réorganiser ou redevenir forte et efficace.

Fidel. C’est que, de fait, nous avons vaincu l’armée de Batista, que nous avons pratiquement liquidé ses troupes d’élite dans la Sierra Maestra. C’était une grande armée, mais ses troupes d’élite avaient été liquidées. Et quand vous liquidez les troupes opérationnelles d’une armée, vous l’avez vaincue. Si vous ajoutez à ça l’appui total du peuple, vous comprenez que l’armée ne pouvait plus faire grand-chose.

Dans les derniers jours, nous avions encerclé quatorze mille soldats ennemis en Oriente, nous avions coupé l’île en deux, nous avions l’initiative, tandis que les forces armées de Batista étaient démoralisées.

C’est dans ces conditions que l’armée a voulu entrer en contact avec nous. Le chef des troupes d’opérations me demande une réunion au cours de laquelle il reconnaît que la guerre est perdue. Et il nous demande ce qu’ils doivent faire à mon avis. Je lui ai expliqué que l’armée s’était beaucoup discréditée, mais qu’il y avait là, pourtant, des gens capables et honnêtes qui avaient été contraints de défendre l’institution ou de défendre le régime en même temps que l’institution. Et ce haut gradé accepte notre proposition de soulèvement.

Une nouvelle armée révolutionnaire et populaire naît de la victoire héroïque.

Nous avons dit à cette armée encerclée qu’elle pouvait faire une déclaration pour se joindre aux forces révolutionnaires, mais qu’il n’était absolument pas question d’un coup d’État. J’ai même conseillé à ce chef des troupes en opérations de ne pas se rendre à La Havane, de faire en sorte que ses troupes en Oriente se soulèvent et s’unissent à la Révolution. Il a été d’accord, mais finalement il s’est rendu dans la capitale.

Je lui avais imposé trois conditions qu’il avait acceptées : pas question de coup d’État ; pas question de sauver Batista ; pas question d’arrangement avec l’ambassade étasunienne. Mais il a fait exactement le contraire : il est allé dans la capitale ; il a organisé un coup d’État ; il s’est mis d’accord avec l’ambassade étasunienne et il a facilité la fuite de Batista.

Donc, quand le coup d’État a lieu le 1er janvier 1959, nous avons lancé à la radio un mot d’ordre à toutes nos forces : ne pas accepter le cessez-le-feu, poursuivre l’offensive sur tous les fronts, et nous avons appelé les travailleurs et tout le peuple à déclencher une grève générale révolutionnaire.

Et nos forces et notre Mouvement avaient une telle influence, et le régime était si décomposé que, pour citer un exemple, toutes les stations de radio et de télévision se sont mises en chaîne avec Radio Rebelde. Tout le peuple et en particulier les travailleurs ont fait totalement grève. Quant à nos troupes et à nos colonnes, elles n’ont pas respecté le cessez-le-feu, elles ont poursuivi l’offensive, et nous avons pratiquement désarmé toute l’armée en soixante-douze heures.

Dans le musée qui conserve les armes et les uniformes des attaquants de la Moncada.

Dans les premiers jours de janvier 1959, donc, le peuple s’empare de toutes les armes ; des dizaines de milliers de citoyens ont les armes en mains et l’armée est virtuellement dissoute.

Si l’armée avait accepté les conditions que nous avions imposées, nous aurions pu préserver pour la Révolution de nombreux officiers de métier, qui n’avaient pas commis de crimes, d’assassinats ou de tortures. Parce que c’est seulement une camarilla au sein de l’armée, un groupe d’officiers, qui avaient participé aux crimes de Batista. Il y avait des officiers de métier qui n’avaient pas de responsabilités directes avec ces crimes.

S’ils avaient accepté nos propositions, de toute façon une nouvelle armée aurait surgi, parce que c’était une condition sine qua non pour la Révolution, mais nous aurions pu compter sur la collaboration d’un plus grand nombre d’officiers. Nous avons pu compter toutefois sur celle d’un certain nombre d’officiers qui étaient en prison pour avoir conspiré contre Batista et qui se sont unis à nous ensuite.

Des officiers qui avaient lutté contre nous, mais qui étaient des gens honnêtes, nous ont rejoints. Donc, un certain nombre d’officiers de l’ancienne armée a collaboré avec nous, mais d’autres, nous n’avons pas pu les sauver car la démoralisation et la désintégration ont été totales. Et les conditions n’étaient pas les meilleures pour les sauver.

Mais une nouvelle armée a vu le jour. Je crois que la Révolution n’aurait pu se faire sans substitution de la vieille armée par une nouvelle armée révolutionnaire et populaire, une nouvelle armée qui est dix fois mieux formée sur le plan technique que l’armée de Batista. Nous avons dix fois plus d’officiers, incomparablement mieux préparés. Mais il s’agit aussi d’une armée révolutionnaire, formée de troupes régulières, de réservistes – en ce cas des ouvriers et des paysans entraînés – d’une armée populaire dont la force réside non pas tellement dans son professionnalisme ou sa technique que dans son identification avec les intérêts du peuple et dans son énorme réserve d’ouvriers et de paysans qui constituent, en cas de guerre, sa masse de combattants.

2 décembre 1977